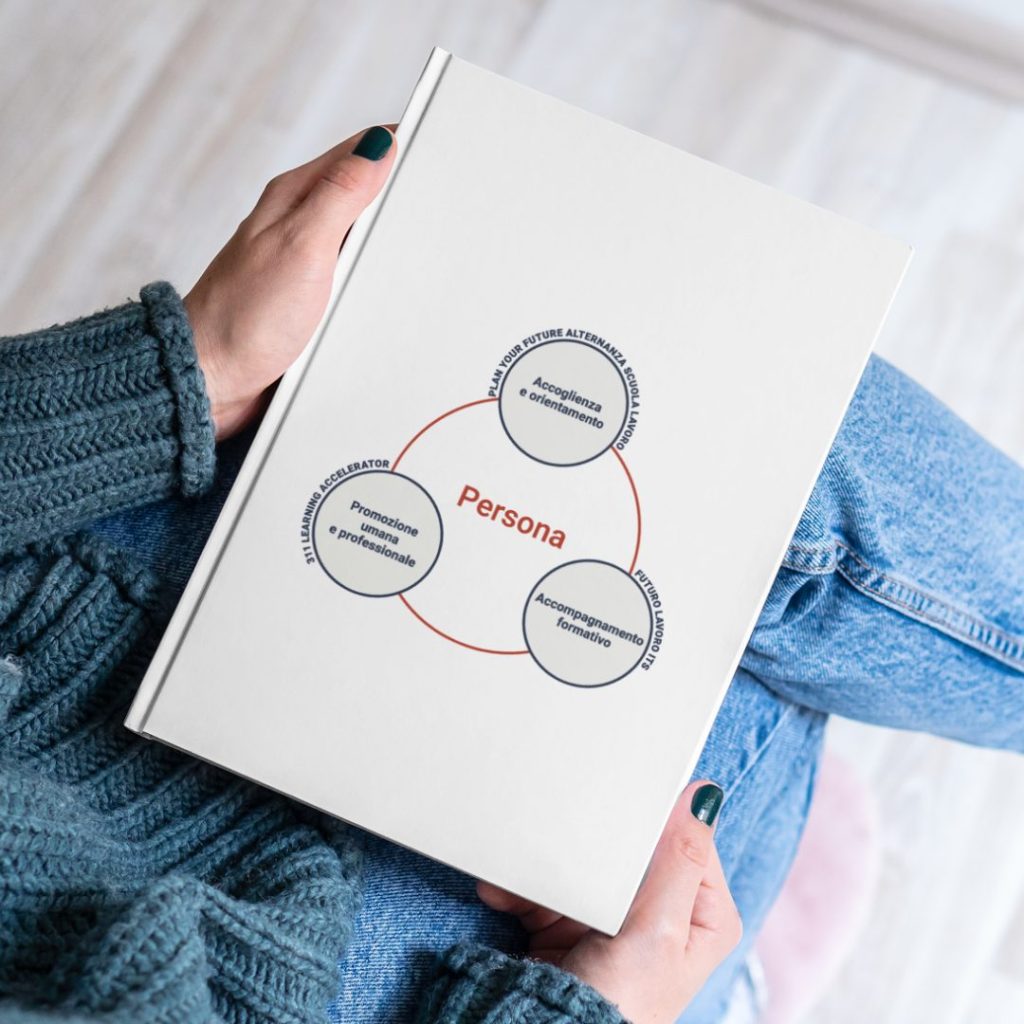

Il caso di 311Verona che presentiamo nel volume è un esempio di quel ri-disegnare il lavoro e il suo luogo, che abbiamo tratteggiato nelle righe precedenti. 311Verona è un progetto avviato dalla Fondazione Edulife nel 2016, con l’obiettivo di offrire opportunità per i giovani, creando lavoro e nuove economie. La direzione del progetto intendeva avviare un processo di contaminazione feconda tra generazioni, tra culture, con il digitale come strumento generativo di creatività. 311Verona è una storia che esemplifica la trasformazione del lavoro, avvenuta come progetto, attraversata da fasi generative, avviata dall’interpretazione di uno spazio urbano da rigenerare, nel quale realizzare l’idea di co-working caratterizzato dal digitale. Per evolversi, successivamente e rapidamente, in un’esperienza di innovazione dai tratti e caratteristiche proprie.

A cura di Piergiuseppe Ellerani